Qual è la relazione tra la responsabilità individuale e quella collettiva davanti a eventi storici di portata universale?

Intorno a tale quesito il duo artistico Muta Imago (formato da Claudia Sorace, regista, e Riccardo Fazi, dramaturg e sound artist) ha messo in scena Atomica, rappresentato al Teatro India di Roma, in collaborazione con il Romaeuropa Festival.

La storia trae spunto dall’epistolario tra il filosofo tedesco Günther Anders e Claude Eatherly, il pilota dello Straight Flush, l’aereo di ricognizione che il 6 agosto 1945 diede il via libera allo sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Eatherly, un ragazzo di 27 anni, non riesce a liberarsi dal fantasma delle duecentomila persone morte a causa della bomba e prima tenta il suicidio, poi commette furti, rapine, raggiri al solo fine di essere punito per la colpa madre che porta sulle spalle, sino a concludere la sua esistenza in un ospedale psichiatrico.

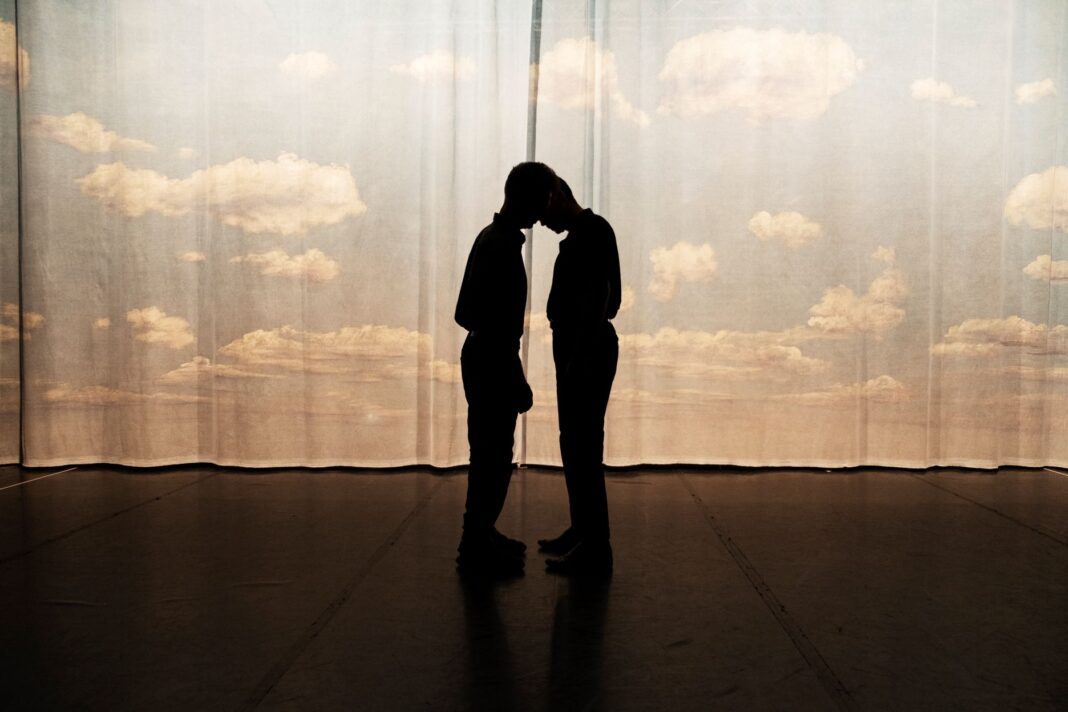

La scena riproduce il dolore di una vicenda che ha coinvolto l’intera collettività. Nel buio della sala si susseguono le voci dei sopravvissuti per raccontare gli attimi appena precedenti l’esplosione. Sul fondo un pannello dal quale bagliori bianchi esplosivi colpiscono il pubblico, mentre due sagome si avvicinano, si sfiorano, si allontanano. Gabriele Portoghese dà corpo a un Claude Eatherly tormentato e sfuggente, mentre Alessandro Berti incarna un Günther Anders lucido e visionario, capace di restituire con intensità la complessità del pensiero e la tensione morale che lo attraversa. Il filosofo tedesco – compagno di vita e di pensiero di Hannah Arendt – intercetta la storia di Eatherly quattordici anni dopo lo sgancio della bomba e decide di scrivergli una lettera. Siamo nel 1959. Anders stava lavorando alla cosiddetta filosofia della discrepanza per indagare il paradosso di sentirsi ancora troppo umani in un mondo che si stava avviando a passi da gigante verso le macchine e i nuovi prodotti della tecnica.

Lo spettacolo è un viaggio onirico tra le parole contenute nell’epistolario. Pochi elementi di scena concentrano l’attenzione sull’essenza della storia: una scrivania dove Anders lavora, un letto scarno dell’ospedale psichiatrico dove Eatherly è rinchiuso. I due protagonisti sembrano sovrapporsi nella narrazione; a tratti appaiono come fantasmi in un gioco di specchi tra realtà e finzione. La rappresentazione verbale è accompagnata da una scrittura visiva, grazie a quell’apparato sullo sfondo, un oggetto tecnologico indefinibile, dal fascino vintage e dal presagio futuristico, che diventa il simbolo della riflessione sul ruolo della tecnica: un dispositivo che sembra prefigurare l’evoluzione fino alle odierne intelligenze artificiali e che richiama la luce tragica dell’esplosione atomica, racchiusa nella parola giapponese pikadon — fusione onomatopeica del lampo (pika) e del fragore (don). Oggetto che all’occorrenza si colora di luci simili a fuochi d’artificio e grazie alla musica e a uno stroboscopio, la scena si trasforma in una sala da ballo, dove i due protagonisti tentano di liberarsi del peso della Storia.

Quella tra il pilota e il filosofo è un’amicizia profonda sul presupposto di esaminare il dilemma della Storia che Auschwitz e Hiroshima hanno aperto. L’ambiente astratto e mentale dell’azione scenica, un paesaggio sospeso tra il prima e il dopo la deflagrazione, dove memoria e percezione si confondono e le colpe del passato sembrano ricadere inevitabilmente sul futuro, mette in discussione la condizione umana in bilico tra creazione e distruzione, tra bene e male.

Hanno raccontato Sorace e Fazi: «Avevamo letto un estratto del carteggio su “Lo Straniero”, la rivista diretta da Goffredo Fofi, e ci eravamo promessi di lavorarci. Poi sono passati più di dieci anni. Quando abbiamo ripreso in mano quelle lettere, ci siamo accorti che il mondo era cambiato: fino a poco tempo fa la bomba atomica sembrava un tabù, qualcosa di cui parlare solo con estrema cautela. Oggi, invece, se ne discute con leggerezza, come se fosse diventata una possibilità accettabile. Questa mutazione del linguaggio e della percezione è uno dei motori dello spettacolo».

Lo spettacolo è una riflessione molto attuale sul tema della colpa, della responsabilità, della redenzione. Atomica interroga il presente, tracciando un filo che collega la bomba atomica di ieri alla tecnologia di oggi, evidenziando la tendenza alla creazione di un male assoluto. Ma è prima di tutto il racconto e la storia di due uomini, del loro rapporto, della tensione che li lega, così fragile, così potente, così distruttiva e catartica, così inevitabile.

Atomica

di Muta Imago

liberamente ispirato al carteggio tra Günther Anders e Claude Eatherly

regia Claudia Sorace

drammaturgia e suono

Riccardo Fazi

con

Alessandro Berti

Gabriele Portoghesecollaborazione alla drammaturgia Gabriele Portoghese

consulenza letteraria Paolo Giordano

musiche originali Lorenzo Tomio

disegno scene Paola Villani

direzione tecnica e disegno luci Maria Elena Fusacchia

costumi Fiamma Benvignati

si ringrazia l’artista Elisabetta Benassi

Visto per voi al Teatro India di Roma il 14 novembre 2025.

(15 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata